超多重 qPCR 新突破,阅尔基因创新技术在 Nucleic Acids Research 重磅发表

时间:2024-08-27 19:01 来源: 编辑:广告推送 点击:次体外分子诊断技术常见于感染、肿瘤、遗传病等需要明确病因的场景。其中荧光定量PCR(qPCR)因低成本、短耗时、装机量大的特点非常适合快速转化和临床推广,然而大部分qPCR仪只能提供4~6个检测通道,与质谱、NGS等相比单次反应覆盖的靶标范围有所欠缺。超多重qPCR方法的技术革新弥补了这方面的不足,从而大为丰富qPCR的应用场景。以病原检测为例,超多重联检既能满足患者扩大排查范围的需要,也可以为初检阴性或经验性治疗无效的患者提供及时、全面的复测。

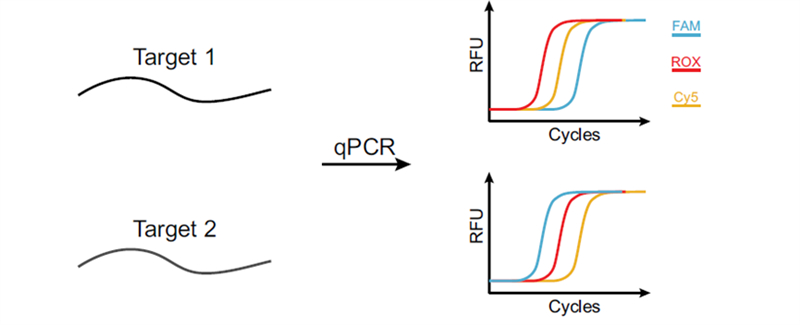

在多重qPCR方面,阅尔基因进行了大量探索工作,比如基于多色编码组合的 Color-Mix策略、可用于RNA病毒分型的caPCR系统等等。近日,阅尔基因联合复旦大学附属中山医院、同济大学附属肺科医院,在经典的国际权威期刊《Nucleic Acids Research》(IF=16.6)发表了CCMA(Color Cycle Multiplex Amplification)超多重扩增技术^1,利用同一靶标多个扩增子之间可控的Ct延迟设计多色编码组合,单管qPCR反应即可鉴定21种常见病原体。理论上,仅需4个荧光通道可实现136重检测。针对全血、痰液、肺泡灌洗液等复杂样本的临床验证结果显示,CCMA的灵敏度和特异性分别为89%和100%,有潜力作为临床快速筛查病原感染的新型诊断工具。

超多重qPCR技术有诸多实现思路,但需要解决的核心问题是一致的。首先,有限的荧光通道数量与数倍甚至数十倍的通量需求相悖,如何提高判读条件的维度十分关键。其次,体系中过多的引物探针种类可能带来不稳定扩增现象,比如非特异性扩增、引物二聚体、不均一的扩增效率等等。接下来,我们从这两方面来看该领域现有方案的设计思路以及CCMA的创新之处。

信号解耦

从qPCR仪读取到的扩增曲线、溶解曲线、终点荧光值等信息,需要进行转换和计算并对应到唯一的检测结果。主流技术大致可分为以下三类:

第一类技术利用微流控等工程手段将qPCR反应分配到不同腔室或模块以增加多重性,也是最为直接的实现方式,代表性产品包括生物梅里埃的FirmArray 、凯杰的QiaStat-Dx以及赛沛的GeneXpert。这类方法的优点在于将样本前处理和后续数据分析集成到一套POCT设备中,然而设备耗材往往价格昂贵,并且出于有限的样本浓度以及制造成本考虑,重数通常控制在10-20之间。

第二类技术使用不同荧光编码组合来区分多个靶标,最大通量与荧光通道呈指数增长关系。比如一台4通道仪器可以做到单管15重(2